ロードバイクの性能を最大限に引き出す上で、チェーンのメンテナンスは避けて通れない重要な作業である。

しかし、その一方で「やり方がわからない」「面倒だ」「いつやればいいの」と感じているサイクリストも少なくないのではないだろうか。

汚れたチェーンは、見た目が悪いだけでなく、走行抵抗の増加、変速性能の低下、そして何よりドライブトレイン全体のパーツの摩耗を早める原因となる。

定期的なチェーン洗浄は、愛車を長持ちさせ、常に最高のパフォーマンスを発揮させるための最も効果的で基本的なメンテナンスなのだ。

この記事では、ロードバイク歴10年である筆者の数々の経験と失敗談を交えながら、誰でも実践できるチェーン洗浄の具体的な手順とコツを徹底的に解説する。

この記事でわかること

- チェーン洗浄がなぜ重要なのか

- 適切な洗浄の頻度とタイミング

- 必要な道具とその選び方

- 初心者でもできる具体的な洗浄手順

- 目的別のおすすめケミカル(クリーナーとルブ)

なぜロードバイクのチェーン洗浄は重要なのか?

そもそも、なぜこれほどまでにチェーン洗浄が重要視されるのか。

その理由は、単に「綺麗になるから」という見た目の問題だけではない。

明確なメリットと、怠った場合のデメリットが存在するのだ。

走行性能の向上

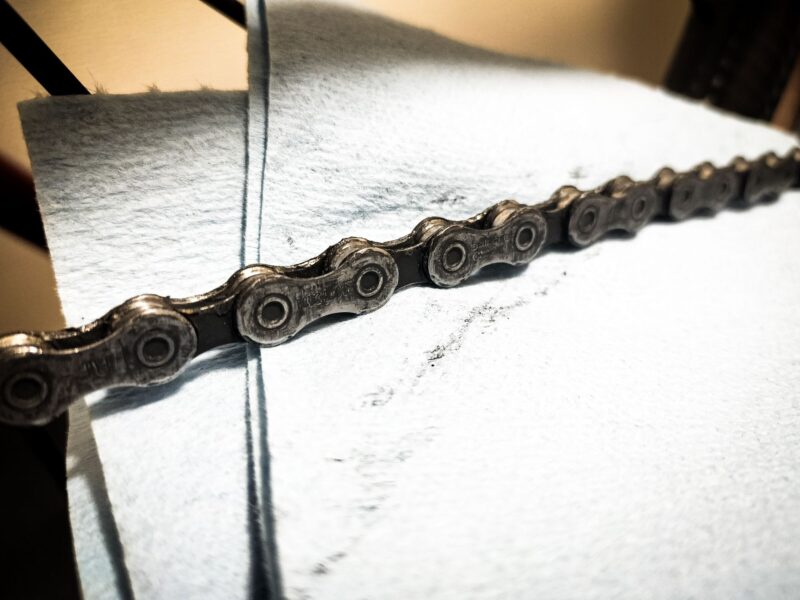

チェーンのリンク内部には、走行中に付着した砂やホコリ、そして古くなったオイルが混ざり合い、研磨剤のような状態の黒い汚れが蓄積していく。

この汚れが抵抗となり、ペダルからホイールへ伝わるパワーを確実にロスさせているのだ。

適切に洗浄・注油されたチェーンは、驚くほどスムーズに回転し、ペダリングの軽さやバイクの進み方に明らかな違いを体感できるだろう。

これは精神論ではなく、物理的な抵抗が減少することによる明確な効果である。

パーツ寿命の延長

前述の「研磨剤のような汚れ」は、チェーンだけでなく、スプロケットやチェーンリング、プーリーといった高価なコンポーネントを徐々に削り取っていく。

「シャリシャリ」という異音は、パーツが摩耗している悲鳴なのだ。

筆者も過去にメンテナンスを怠り、まだ使えるはずだったスプロケットを早期に交換する羽目になった苦い経験がある。

数千円のケミカル代を惜しんだ結果、数万円の出費に繋がることもあるのだ。

定期的な洗浄は、結果的にコンポーネント全体の寿命を延ばし、経済的なメリットにも繋がる。

変速性能の維持

汚れたチェーンやスプロケットは、変速時の歯離れや歯掛かりを悪くする。

これにより、シフティングがもたついたり、意図したタイミングで変速が決まらなかったりするストレスが発生する。

特に、レースやヒルクライムなど、コンマ1秒を争う状況下での変速トラブルは致命的だ。

クリーンなドライブトレインは、スムーズで確実な変速性能を保証してくれる。

トラブルの未然防止

チェーンのコマの動きが固着したり、過度に摩耗したりすると、チェーン落ちや最悪の場合チェーンが切れるといった深刻なトラブルを引き起こすリスクが高まる。

洗浄時にチェーンの状態をチェックすることで、リンクの固着や摩耗の進行度合いを早期に発見し、トラブルを未然に防ぐことができる。

レースだけでなく、ロングライドにおいてもトラブルの未然防止は大切だ。

チェーン洗浄の適切な頻度は?【走行環境別】

「どのくらいの頻度で洗浄すれば良いのか」というのは、多くのサイクリストが抱く疑問だろう。

これは走行距離や環境によって大きく左右されるため、一概に「何キロごと」と断言するのは難しい。

しかし、以下に一般的な目安を示す。

| 走行環境 | 洗浄頻度の目安 | 筆者の経験に基づく補足 |

| ドライコンディション | 300~500km走行ごと、または1ヶ月に1回 | 晴天時のみの走行でも、空気中の砂埃は意外と付着する。定期的な洗浄が理想だ。 |

| ウェットコンディション | 基本的に走行後は毎回 | 雨天走行は最悪のコンディションである。水分と砂がチェーン内部に入り込み、放置すれば即座に錆が発生する。 |

| レースやイベント前 | イベントの2~3日前に実施 | 直前すぎるとオイルが馴染みきらない可能性がある。最高の状態で臨むための儀式と捉えるべきだ。 |

特に雨天走行などでチェーンに水分が含んでしまった場合、翌日には錆が発生していることも珍しくない。

筆者は以前、雨の中を走った後に疲労困憊でメンテナンスを翌日に回したことがある。たった一晩放置しただけにも関わらず、チェーンの表面には赤茶色の錆が浮き出ていた。この錆は性能低下を招くだけでなく、一度発生すると完全に取り除くのは非常に困難である。 この失敗以来、雨天走行後の洗浄だけは絶対に欠かさないようにしている。

チェーン洗浄に必要な道具一覧

効率的で確実なチェーン洗浄を行うためには、適切な道具を揃えることが不可欠だ。

ここでは、最低限必要なものから、あると格段に作業効率が上がるものまでを紹介する。

筆者おすすめの製品もあわせてリンク付きで紹介するので参考にしてほしい。

必ず揃えたい基本セット

チェーンクリーナー(ディグリーザー)

チェーンにこびりついた油汚れを分解・洗浄するための専用洗剤。水で洗い流せる水溶性のものが扱いやすい。

各種ブラシ

チェーンのコマを洗うための専用ブラシや、スプロケットの歯間を掃除するためのブラシなど、形状の異なるものを数種類用意すると良い。使い古しの歯ブラシでも代用可能だ。

ウエス or マイクロファイバークロス

汚れの拭き取りや、洗浄後の乾燥、余分なオイルの拭き取りなど、あらゆる工程で大量に消費する。着なくなったTシャツなどをカットしたものでも十分だ。

チェーンルブ(オイル)

洗浄後のチェーンを潤滑し、保護するための専用オイル。ウェットタイプとドライタイプがあり、走行環境によって使い分ける。

メンテナンススタンド

後輪を浮かせてクランクを回せるようにするためのスタンド。これがないと作業効率が著しく低下するため、必須アイテムと言える。

ニトリルグローブ

洗浄剤や油汚れから手を保護するために装着する。素手での作業は手が荒れるだけでなく、後片付けも大変になる。

あると便利な応用アイテム

チェーン洗浄機(ガラガラ)

チェーンを挟み込み、内部のブラシで効率的に洗浄できる便利な道具。手を汚さずにスピーディーに作業を終えたい場合におすすめだ。

チェーンキーパー

後輪を外して作業する際に、チェーンを引っ掛けておくためのダミープーリー。チェーンがフレームに接触するのを防ぎ、作業性を向上させる。

パーツクリーナー

揮発性の高いスプレータイプのクリーナー。スプロケットやプーリーなど、細部の頑固な汚れを吹き飛ばすのに便利だが、ゴムや樹脂パーツへの使用には注意が必要だ。

超音波洗浄機

究極の洗浄方法。チェーンをミッシングリンクで取り外し、洗浄機にかけることでリンクの内部まで完璧に洗浄できる。手間はかかるが、その効果は絶大だ。

【手順解説】ロードバイクのチェーン洗浄方法

ここからは、具体的な洗浄の手順をステップごとに詳しく解説していく。

筆者が様々な方法を試した末にたどり着いた、効率的かつ確実な方法である。

STEP1: 準備とバイクの固定

まず、作業場所を確保する。

洗浄剤や汚れた水が飛び散る可能性があるため、屋外か、室内であれば汚れても良いように養生シート(新聞紙など)などを敷くのが賢明だ。

バイクをメンテナンススタンドにしっかりと固定し、クランクがスムーズに回ることを確認する。

この時、変速をアウタートップ(フロント:一番外側、リア:一番小さいギア)に入れておくと、後の作業がしやすくなる。

STEP2: チェーンの大きな汚れを落とす

本格的な洗浄に入る前に、乾いたブラシやウエスを使って、チェーンやスプロケットに付着した大きな泥や砂、ホコリを大まかに払い落とす。

この一手間を加えることで、洗浄剤の効果を最大限に引き出すことができる。

STEP3: チェーンクリーナー(ディグリーザー)で洗浄

いよいよ洗浄の本番だ。

ここでは、一般的なブラシを使った方法と、チェーン洗浄機を使った方法の2つを紹介する。

【方法A:ブラシで直接洗浄する場合】

- チェーンに直接チェーンクリーナーを吹きかけるか、刷毛で塗布する。

- クランクをゆっくり逆回転させながら、チェーン全体にクリーナーを馴染ませる。

- 専用のチェーンブラシを使い、上下左右から挟み込むようにしてゴシゴシと磨いていく。特にプレートの連結部分(ローラーの内側)は汚れが溜まりやすいので念入りに行う。

筆者は、この地道なブラッシング作業こそが、チェーンの状態を最も正確に把握できる時間だと考えている。

【方法B:チェーン洗浄機を使う場合】

- 洗浄機の容器に、規定量のチェーンクリーナーを入れる。

- 説明書に従って、チェーンを洗浄機にセットする。

- ハンドルを握り、クランクを逆回転させる。内部のブラシが回転し、自動的にチェーンが洗浄される。数十回転させれば十分だ。

洗浄機は非常に効率的だが、汚れがひどい場合は、一度クリーナーを交換して再度洗浄すると、より高い効果が得られる。

ここがポイント!スプロケットとプーリーも忘れずに

チェーンだけを綺麗にしても、スプロケットやプーリーが汚れたままでは意味がない。

すぐに汚れがチェーンに再付着してしまうからだ。

チェーンの洗浄と並行して、スプロケットの歯間やディレイラーのプーリーにこびりついた黒い油汚れも、クリーナーとブラシを使って徹底的に掻き出すこと。

STEP4: 水洗いと乾燥

クリーナーで汚れを浮かせたら、次は水で洗い流す工程だ。(室内の場合はパーツクリーナーで代用)

これが非常に重要である。 ホースなどで弱い水流をかけながら、ブラシでこすり、浮き出た汚れと洗浄剤を完全に洗い流す。 洗浄剤が残っていると、後から塗布するチェーンルブの定着を妨げ、性能を十分に発揮できなくなる。

筆者も初心者の頃、この水洗いを疎かにしたせいで、せっかく高級なルブを使ってもすぐに油膜が切れてしまった経験がある。

水洗いが完了したら、ウエスでチェーンを掴み、クランクを回して水分を徹底的に拭き取る。

その後、理想を言えば数時間、少なくとも30分以上は自然乾燥させ、リンク内部の水分まで完全に蒸発させる。

STEP5: 注油(チェーンルブの塗布)

チェーンが完全に乾いたことを確認したら、注油作業に移る。

ここでのポイントは「適切な場所に、適切な量を」である。

狙うべきは、チェーンのプレートが重なり合っている「ローラー」の部分だ。

外側のプレートにいくらオイルを塗っても、それはただ汚れを呼び寄せるだけで意味がない。

- チェーンの繋ぎ目(ミッシングリンクなど)を目印にする。

- クランクをゆっくり回しながら、一コマ一コマ、ローラー部分にルブを1滴ずつ丁寧に垂らしていく。

- チェーンが1周したら注油は完了だ。

やりがちな失敗が、オイルの付けすぎである。 筆者もかつて、不安から大量にオイルをスプレーし、結果としてチェーンがベトベトになり、走行中に砂やホコリを大量に吸着させてしまった。

STEP6: 仕上げ

注油後、クランクを数十回ゆっくりと回し、シフトチェンジも行いながら、オイルをチェーン全体とスプロケットに馴染ませる。

その後、綺麗なウエスでチェーンを軽く掴み、余分なオイルを拭き取る。

チェーンの表面は、触ってもオイルが付かないくらいサラサラな状態が理想だ。

これにより、汚れの再付着を防ぎ、クリーンな状態を長く保つことができる。

【時短方法】時間がないときと、めんどくさいときのチェーン洗浄

やっぱりチェーン清掃がめんどくさいときもあるだろう。

そんな時は、筆者は以下のように省略した最低限の工程で、チェーン清掃をしている。

- チェーンクリーナーをかける。

- ウエスでチェーンの表面とコマの汚れを拭く。

- きれいなウエス(もしくは上記2のウエスの裏面)で、水気が無くなるように拭き上げる。

- チェーンルブを塗布して、ギアチェンジして馴染ませて、終わり。

目的別おすすめのチェーンクリーナーとチェーンルブ

ケミカル類は多種多様で、どれを選べば良いか迷うかもしれない。

ここでは、それぞれの特性と選び方のポイントを解説する。

チェーンクリーナーの選び方

クリーナーは大きく「水溶性(水性)」と「油性(溶剤系)」に分けられる。

| 種類 | メリット | デメリット | おすすめの用途 |

| 水溶性 | ・環境やパーツへの攻撃性が低い ・水で洗い流せるため後処理が楽 | ・油性と比べて洗浄力がややマイルド | ・定期的なメンテナンス ・初心者でも安心して使える |

| 油性 | ・洗浄力が非常に高い ・速乾性がある | ・ゴムや樹脂パーツを痛める可能性がある ・臭いが強い ・廃液の処理に注意が必要 | ・長期間放置した頑固な汚れ ・オーバーホール時 |

初心者はまず、扱いやすい水溶性のものから試してみるのが良いだろう。

チェーンルブの選び方

ルブは主に「ウェットタイプ」と「ドライタイプ」に大別される。

| 種類 | メリット | デメリット | 適したコンディション |

| ウェットタイプ | ・潤滑性、耐久性が高い ・雨に強く、流れ落ちにくい | ・粘度が高く、汚れが付着しやすい | ・雨天走行、ロングライド |

| ドライタイプ | ・粘度が低く、サラサラしている ・汚れが付着しにくい | ・雨に弱く、流れ落ちやすい ・ウェットタイプより頻繁な注油が必要 | ・晴天時のレースや短距離走行 |

| セミウェット | ・上記2つの中間的な性能を持つ | ・性能も中庸で、特化した点はない | ・天候を選ばないオールラウンドな使い方 |

筆者は普段、ドライコンディションでの走行がメインのため、汚れにくいドライタイプを基本とし、梅雨の時期やロングライドの予定がある時だけウェットタイプに切り替える、という使い方をしている。

自分の主な走行スタイルに合わせて選ぶのが最も合理的だ。

「ウェットタイプ」で筆者おすすめの一品!雨天のブルベではこれを使っている。

「ドライタイプ」の定番品!さらっとしていて、価格も安く誰にでもおすすめできる!

「セミウェットタイプ」で、スプレー式でもあるので、過剰な塗布を防ぎやすく扱いやすい。

ほとんど汚れないチェーンルブ【筆者おすすめ】

オイルタイプのチェーンルブは、乾いたきれいな道路を走っても黒く汚れてしまうもの。

なるべく汚れにくく、チェーン洗浄の頻度が少ないものはないだろうか。

そんな悩みを解決する筆者愛用のおすすめチェーンルブがある。

それは「スクワート チェーンルブ」だ。

ワックスベースのケミカルで、オイルタイプのように砂やほこりを吸着し黒いペースト状になることが一切ない。

数百キロ走った後でも、チェーンは銀色のままだ。

筆者も5年以上使用していて、もうこれ以外は使用していないくらい気に入っている。

「スクワート チェーンルブ」の特徴をまとめて、詳細レビューした記事は下記。

メンテナンスの手間を少なくしたい人は、是非チェックしてみてほしい。

よくある質問(Q&A)

Q1. チェーンは毎回外して洗うべきか?

A1. ミッシングリンクなどで簡単に着脱できる場合、外して洗浄するのが最も理想的だ。

リンク内部まで完璧に洗浄できる。

しかし、手間がかかるため、普段のメンテナンスでは車体に付けたままの洗浄で全く問題はない。

Q2. パーツクリーナーで代用できるか?

A2. 代用は可能だが、推奨はしない。

パーツクリーナーは脱脂能力が非常に高いため、チェーン内部の必要なグリスまで完全に除去してしまう可能性がある。

また、ゴム製のシールなどを痛めるリスクもある。

基本的には専用のチェーンクリーナーを使用すべきである。

Q3. 洗浄後、どれくらい乾燥させれば良いか?

A3. 天候にもよるが、夏場の晴天時で最低30分~1時間、冬場や曇天時なら2~3時間以上は見ておきたい。

とにかく、リンク内部に水分が残ったまま注油するのは避けるべきだ。

Q4. 注油のタイミングは洗浄直後が良いか?

A4. 洗浄・乾燥後すぐに行うのがベストだ。

洗浄後の無防備な状態のチェーンを長時間放置すると、湿気で錆が発生する可能性がある。

また、走行直前に注油するとオイルが馴染みきらず、走行中に飛び散りやすい。

理想は「走行前日の夜」である。

Q5. 超音波洗浄機は本当に効果があるのか?

A5. 効果は絶大である。

人間の手では届かないリンクの奥の奥まで、超音波の振動が汚れを粉砕・除去してくれる。

新品同様の状態にリセットできると言っても過言ではない。

しかし、機材が高価であることと、チェーンの着脱が必須になるため、より高みを目指す上級者向けの選択肢と言えるだろう。

まとめ:正しいチェーン清掃で気持ちよく走ろう!

ロードバイクのチェーン洗浄は、愛車のパフォーマンスを維持し、高価なコンポーネントの寿命を延ばし、安全なライドを実現するために必須の作業だ。

最初は面倒に感じるかもしれないが、慣れてしまえば30分程度で完了する作業である。

そして、洗浄後にクランクを回した時の静かで滑らかな感触と、実走時のペダリングの軽さは、その手間を補って十分な満足感を与えてくれるはずだ。

この記事を参考に、まずは見よう見まねでも良いので、ぜひ自身の愛車のチェーンを洗浄してみてほしい。

綺麗になったドライブトレインで、楽しいライドを!