ロードバイクのボトルケージは、単なるアクセサリーではない。

サイクリストの生命線である水分補給を支え、ライドの快適性と安全性を左右する重要パーツだ。

過去に安価な製品でボトルを落とし危険な思いをした筆者の経験から、最適な一つを見つけ出すための具体的な選び方を徹底解説する。

筆者はロードバイク歴10年で、ロングライド・ブルベ中心に走っていて、この経験からボトルケージの選び方を解説しよう。

素材の特性から形状、デザイン性まで深掘りし、あなたのライドを格段に向上させる一助となれば幸いだ。

この記事でわかること

- ボトルケージがライドに不可欠な理由

- 失敗しないボトルケージ選びの7つの具体的ポイント

- 素材ごとのメリット・デメリットと性能比較

- 筆者のおすすめモデルとインプレッション

- 正しい取り付け方法と注意点

なぜロードバイクにボトルケージは必須なのか?

そもそも、なぜボトルケージが使われていて、必須装備となっているのか。

その理由は、サイクリストのパフォーマンスと安全性に直結するからである。

水分補給の重要性

言うまでもなく、長時間の運動であるサイクリングにおいて水分補給は不可欠だ。

脱水症状は、パフォーマンスの低下はもちろん、めまいや痙攣、熱中症といった深刻な事態を引き起こす直接的な原因となる。

特に夏場のライドでは、1時間で1リットル以上の汗をかくことも珍しくない。

いつでも安全かつ確実に水分を補給できる環境を整えること。

そのための最もシンプルで効果的な機材が、ボトルケージとボトルなのだ。

バックパックを背負う方法もあるが、走行しながら簡単に水を飲めることを考えると、フレームにボトルを固定するスタイルが最も合理的なのだ。

走行中の安定性と安全性

ボトルケージの役割は、単にボトルを運ぶことだけではない。

「走行中、いかなる状況でもボトルを確実に保持すること」が求められる。

荒れた路面や高速走行時の振動でボトルが脱落すれば、自身がバランスを崩す原因になるだけでなく、後続のライダーを危険に晒す重大な事故につながりかねない。

信頼性の高いホールド力を持つケージは、安全なライドを実現するための必須装備なのだ。

また、片手でスムーズにボトルを着脱できる操作性も重要である。

視線を前方から逸らさず、最小限の動作で水分補給を完結できることは、安全マージンを確保する上で非常に大きな意味を持つ。

【失敗しない】ロードバイク用ボトルケージの選び方7つのポイント

では、具体的にどのような基準でボトルケージを選べば良いのだろうか。

ここでは、筆者が考える7つの重要な選定ポイントを解説する。

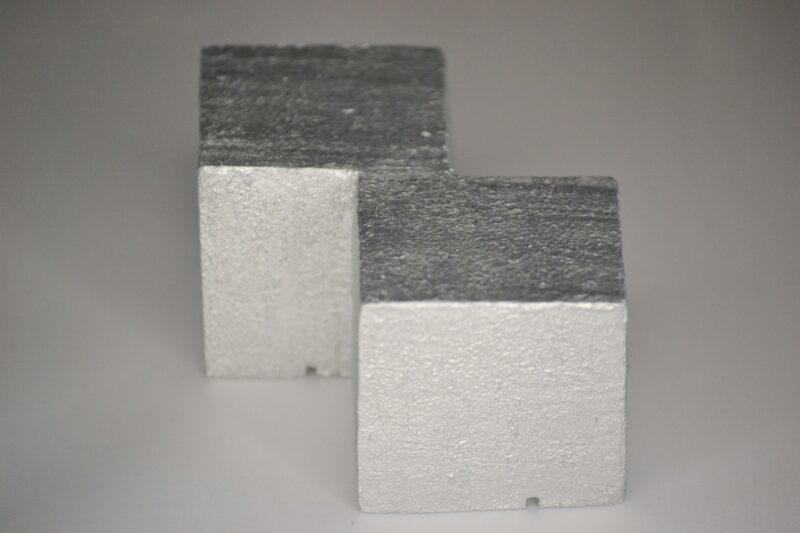

①素材で選ぶ(カーボン、アルミ、ステンレス、チタン、樹脂)

ボトルケージの性能や価格を大きく左右するのが素材である。

それぞれの特性を理解することが、最適な選択への第一歩だ。

| 素材 | 重量 | 価格帯 | ホールド力 | 耐久性 | デザイン性 |

| カーボン | ◎(非常に軽い) | △(高価) | ◯ | ◯ | ◎ |

| アルミ合金 | ◯(軽い) | ◎(手頃) | ◎ | ◯ | ◯ |

| ステンレス | △(重め) | ◯(手頃) | ◎ | ◎ | △ |

| チタン | ◯(軽い) | ×(非常に高価) | ◯ | ◎ | ◯ |

| 樹脂 | ◯(軽い) | ◎(安価) | △~◎ | △~◯ | ◎ |

アルミ合金製のものは、ある程度ボトルケージの開き具合を調整できて(手でグイっと曲げる)、好みのホールド具合にできる。

筆者の体験談:素材選びの失敗 筆者がロードバイクを始めた頃、とにかく安さを重視して500円程度の樹脂製ケージを購入した。 しかし、数回のライドで素材が劣化し、ホールド力が著しく低下。 ちょっとした段差の衝撃でボトルが飛び出すようになってしまった。この経験から、特にホールド力と耐久性に関しては、価格だけで判断すべきではないと痛感した。

②ホールド力で選ぶ

前述の通り、ホールド力は安全性に直結する最重要項目である。

特に、荒れた路面を走る可能性がある場合や、レースシーンでの使用を想定する場合は、絶対に妥協できないポイントだ。

ホールド力が高いモデルは、アームの形状がボトルをしっかりと包み込むように設計されていたり、ボトルのくびれ部分を確実に捉える突起が設けられていたりする。

一方で、ホールド力が高すぎるとボトルの出し入れが硬くなる傾向にあるため、ライドスタイルや使い方とのバランスを考慮する必要がある。

③ボトルの出し入れのしやすさで選ぶ

走行中にストレスなくボトルを出し入れできるかどうかも、快適性を大きく左右する。

特にフレームサイズが小さいバイクの場合、トップチューブとシートチューブの間の空間が狭く、ボトルを真上に引き抜きにくいことがある。

また、フレームバッグを装着する場合、ボトルを出し入れするスペースがなくなってしまうこともある。

このような場合には、横からボトルを抜き差しできる「サイドローディングタイプ」のケージが非常に有効であり、筆者も重宝している。

右利き用、左利き用、または左右どちらからでもアクセスできる両対応モデルが存在するため、自分の使いやすい向きや、ダウンチューブとシートチューブでそれぞれ異なる向きのモデルを選ぶといった工夫も可能だ。

サイドローディングタイプ(横入れ方式)のボトルケージはこちら。

④重量で選ぶ(軽量性の追求)

ヒルクライムレースに出場するシリアスなレーサーや、少しでもバイクを軽くしたいと考えるサイクリストにとって、重量は重要な選定基準となる。

ボトルケージは通常2個取り付けるため、1個あたり20gの差でも合計で40gの差が生まれる。

これは、軽量ボルトに交換するなどの地道な軽量化努力に匹敵する数値だ。

最軽量クラスのカーボン製ケージは10gを切るモデルも存在するが、一般的には20g~30g台が軽量とされる。

ただし、極端な軽量化は耐久性やホールド力とのトレードオフになる場合があるため、注意が必要である。

⑤デザイン・カラーで選ぶ

性能面だけでなく、愛車のドレスアップ要素としてボトルケージを選ぶのも、ロードバイクの楽しみ方の一つだ。

フレームカラーやバーテープ、サドルといった他のパーツの色とコーディネートすることで、バイク全体の統一感を高めることができる。

マット仕上げのカーボンフレームにはマットな質感のカーボンケージを、クラシカルなクロモリフレームには細身のステンレスやチタンのケージを合わせるなど、美観にこだわることでライドへのモチベーションも向上するだろう。

豊富なカラーバリエーションが展開されている樹脂製やアルミ製のケージは、差し色として取り入れるのも面白い。

⑥取り付け位置で選ぶ

ロードバイクには通常、ダウンチューブとシートチューブの2箇所にボトルケージ台座(ボトルボス)が設けられている。

2ボトル体制が基本だが、1つしか付けない場合は、重心が低くなり安定しやすいダウンチューブ側が一般的だ。

さらに、TTバイクやトライアスロンバイクでは、サドルの後方やハンドル周りにボトルケージを増設するためのアタッチメントも存在する。

近年では、エアロダイナミクス(空力性能)を考慮し、フレームと一体化したデザインの専用ボトルケージや、ダウンチューブボトルを可能な限り低くマウントすることで空気抵抗を低減する製品も登場している。

⑦価格帯で選ぶ

ボトルケージの価格は、数百円の樹脂製から1万円を超える高級なチタン製まで非常に幅広い。

- ~2,000円: 樹脂製やアルミ製が中心。実用上十分な性能を持つモデルが多く、初めての一台やコストを抑えたい場合に最適。

- 2,000円~7,000円: 高性能な樹脂製、軽量なアルミ製、そしてカーボン製のエントリーモデルがこの価格帯に入る。デザイン性と性能のバランスが良い製品が多い。

- 7,000円~: 軽量なフルカーボン製やチタン製が中心。軽さや所有欲を満たしたい上級者向けの選択肢となる。

【素材別】ロードバイク用ボトルケージの特徴を徹底比較

選び方のポイントで触れた素材について、さらに詳しく掘り下げていく。

それぞれの素材が持つ個性は、ケージの性格そのものを決定づける。

カーボンファイバー製|軽量性と振動吸収性の王者

- メリット: 圧倒的な軽さが一番のメリットだ。成形の自由度が高いため、複雑で美しいデザインや、空力的に優れた形状を実現しやすい。

- デメリット: 価格が最も高価であること。また、強い衝撃に対しては割れてしまう可能性がある。

- 総評: 軽さと性能を追求するレーサーや、バイクの高級感を高めたいサイクリストにとって最高の選択肢だ。

アルミニウム合金製|コストパフォーマンスの優等生

- メリット: 比較的軽量でありながら、価格が手頃でコストパフォーマンスに優れる。金属製のため耐久性も高く、多少変形しても手で曲げてホールド力を調整できる。カラーアルマイト処理による豊富なカラーバリエーションも魅力。

- デメリット: カーボンほどの軽量性はない。また、塗装が剥がれたり、ボトルの抜き差しで擦れてボトル側に傷が付いたりすることがある。

- 総評: 価格、性能、デザインのバランスが取れており、初心者からベテランまで幅広い層におすすめできる最も標準的な選択肢だ。

ステンレススチール製|耐久性とクラシカルな魅力

- メリット: 非常に高い耐久性と耐腐食性を誇る。細身で美しいシルエットの製品が多く、クロモリフレームなどのクラシカルなバイクとの相性は抜群である。金属疲労にも強く、長期間にわたって安定した性能を維持する。

- デメリット: アルミやカーボンと比較して重量がある。デザインのバリエーションは比較的少ない。

- 総評: バイクの見た目にこだわり、長く使える信頼性を求めるサイクリストに適している。

チタン製|究極の所有欲を満たす逸品

- メリット: 軽量でありながら、ステンレスを凌ぐほどの強度と耐腐食性を持つ。独特の鈍い輝きと質感は、他の素材にはない高級感を醸し出す。乗り心地をマイルドにする振動吸収性も持ち合わせている。

- デメリット: 加工が難しいため、価格が非常に高価。まさに「一生モノ」の価格設定である。

- 総評: 性能はもちろん、素材そのものが持つステータス性や所有欲を満たしたい、究極を求めるサイクリスト向けの素材だ。

樹脂(プラスチック)製|豊富なデザインと手頃な価格

- メリット: 安価で非常に軽量なモデルが多い。射出成形により複雑な形状を容易に作れるため、デザインやカラーバリエーションが最も豊富。ガラス繊維などで強化されたエンジニアリングプラスチック製のモデルは、カーボンに迫る性能を発揮することもある。

- デメリット: 安価な製品は紫外線や経年劣化に弱く、耐久性やホールド力が低下しやすい。質感は金属やカーボンに劣る場合がある。

- 総評: コストを抑えたい初心者や、頻繁にカラーコーディネートを楽しみたいサイクリストに最適。ただし、プロチームでも採用されるような高性能モデルも存在するため、一概に安価な素材と侮ることはできない。

筆者おすすめのロードバイク用ボトルケージ6選

ここでは、筆者が実際に使用した経験や、仲間内での評判を基に、自信を持っておすすめできるボトルケージを5つ紹介する。

ELITE (エリート) - CUSTOM RACE PLUS

樹脂製ケージの金字塔ともいえるモデルだ。

手頃な価格ながら、独自の形状がボトルを確実にホールドし、それでいて驚くほどスムーズな着脱を実現している。

豊富なカラーバリエーションも魅力で、どんなバイクにも合わせやすい。迷ったらまずこれを試すべき、と断言できる定番中の定番である。

Tacx (タックス) - Deva

プロチームでの採用実績が、その性能の高さを物語っている。

カーボンとグラスファイバーの複合素材で作られており、特にそのホールド力は特筆すべきものがある。

石畳のクラシックレースでもボトルを落とさないと評されるほどの安心感は、ライドに集中力をもたらしてくれる。

少し硬めのホールド感なので、しっかりとしたボトルとの組み合わせが推奨される。

SUPACAZ (スパカズ) - Fly Cage Ano

デザイン性を重視するなら、このモデルは外せない。

アルマイト加工された美しいカラーリングが特徴のアルミ製ケージだ。

100%アルミニウムで作られており、見た目の華やかさだけでなく、ウイング部分がボトルをしっかりとロックする機能性も兼ね備えている。

バーテープなど他のスパカズ製品とカラーを合わせることで、バイク全体に統一感のあるドレスアップが可能だ。

ARUNDEL (アランデル) - Mandible

「アゴ」を意味するその名の通り、2本のアームが力強くボトルを掴んで離さない、究極のホールド力を誇るカーボンケージだ。

その信頼性の高さから、悪路を走るシクロクロスやグラベルロードのライダーからも絶大な支持を得ている。

価格は高価だが、軽量性と信頼性を最高レベルで両立させたいライダーにとっては、投資する価値のある逸品である。

KING CAGE (キングケージ) - Stainless Steel Bottle Cage

アメリカの工房で、一つ一つハンドメイドで作られるステンレス製のケージ。

華美な装飾を排した、機能美を追求したシンプルなデザインは、流行に左右されることなく長く愛用できる。

細身のパイプは見た目以上にしっかりとボトルを保持し、その佇まいはクロモリやチタンフレームのバイクに最高の調和をもたらす。

ゼファール(Zefal) - PULSE Z2

組み替えることで、左右どちらからでもボトルを出し入れすることが出来るボトルケージ。

フレームサイズが小さい方や、フレームバッグでボトルの出し入れが難しい方に。

筆者も今年から導入したおかげで、ケージに横からボトルを出し入れできるので、フレームバッグを装着していてもダウンチューブでボトル運用できるようになった便利な一品。

ボトルケージの取り付け方法と注意点

最後に、ボトルケージの正しい取り付け方法と、意外と見落としがちな注意点を解説する。

作業自体は非常に簡単だが、ポイントを外すとフレームを傷める原因にもなりかねない。

必要な工具

- 六角レンチ(アーレンキー):通常は4mmまたは5mmが使用されることが多い。

- トルクレンチ(できれば):特にカーボンフレームの場合、締め付け過ぎ(オーバートルク)を防ぐため。

- グリス:ボルトの固着を防ぐために少量使用する。

取り付け手順

- フレームのボトルケージ台座(ネジ穴)の汚れをきれいに拭き取る。

- 付属のボルトのネジ山に、ごく少量のグリスを塗布する。これにより、異音の発生や雨水による固着を防ぐことができる。

- ボトルケージを台座に合わせ、2本のボルトを指で仮止めする。

- 六角レンチを使い、2つのボルトを均等に少しずつ締め込んでいく。片方だけを一気に締めないのがコツだ。

- トルクレンチを使用する場合、メーカーが指定するトルク値(通常は2~4Nm程度)で締め付ける。トルクレンチがない場合は、「軽く抵抗を感じてから、キュッと4分の1回転ほど増し締めする」程度が目安だが、あくまで自己責任となる。

注意点(筆者の失敗談)

筆者はかつて、トルク管理の重要性を理解していなかった頃、カーボンフレームにアルミ製のケージを力任せに取り付け、フレーム側の台座(リベット)を緩ませてしまったことがある。

こうなると修理は非常に厄介だ。 特に軽量なカーボンフレームは、局所的な圧力に弱い。

「これでもか」と締め付けるのは絶対に禁物である。

また、付属のボルトが長すぎて、フレーム内部のケーブルやDi2のバッテリーなどに干渉するケースも稀にある。

ボルトを締める際に不自然な抵抗を感じたら、一度作業を中断し、原因を確認する慎重さが必要だ。

ロードバイク ボトルケージに関するQ&A

Q1: ボトルとケージのメーカーは揃えるべき?

A1: 必ずしも揃える必要はない。

ほとんどのサイクルボトルとケージは、直径74mmという標準規格で作られているため、異なるメーカー同士でも問題なく使用できる。

ただし、一部のエアロボトルや特殊な形状のボトルは、専用のケージが必要な場合があるため確認が必要だ。

相性によっては、特定の組み合わせでホールド力が強すぎたり、逆に緩すぎたりすることもある。

Q2: エアロ効果は本当にあるの?

A2: 限定的だが、効果はある。

近年の研究では、フレームと一体化したデザインのケージや、ボトルを特定の位置に配置することで、僅かながら空気抵抗を削減できることが示されている。

しかし、その効果は時速40km以上の高速域でようやく体感できるかどうかというレベルであり、一般的なサイクリストが過度に気にする必要はないだろう。

デザイン的な好みで選ぶ要素の一つと捉えるのが現実的だ。

Q3: 1個だけ付けるならどこが良い?

A3: ダウンチューブが推奨される。

重心が低くなるため、バイクのハンドリングに与える影響が少ないからだ。

また、一般的にシートチューブ側よりもボトルを取り出すためのスペースが広く、アクセスしやすいという利点もある。

Q4: 汚れたときの手入れ方法は?

A4: 中性洗剤を薄めた水と、柔らかいスポンジや布で優しく洗浄するのが基本だ。

特にスポーツドリンクなどをこぼした場合は、糖分が固着してベタつきの原因になるため、早めに洗い流すことをおすすめする。

研磨剤入りのクリーナーや硬いブラシは、表面のコーティングを傷つける可能性があるため避けるべきである。

まとめ:自分に合ったボトルケージを選ぼう!

ボトルケージは、ロードバイクという趣味の奥深さを象徴するパーツの一つである。

単なる「入れ物」ではなく、そこには安全性、快適性、軽量性、そして美観という、ロードバイクを構成するあらゆる要素が凝縮されている。

安価なパーツと侮らず、今回紹介した7つの選び方を参考に、自身のライディングスタイルや愛車のデザインに最適な一つをじっくりと選んでみてほしい。

信頼できるボトルケージは、あなたのライドをより安全で快適なものに変えてくれるはずだ。

たかがボトルケージ、されどボトルケージ。 この小さなパーツへのこだわりが、サイクリング体験の質を大きく向上させる鍵なのである。